APAISER LA DOULEUR. UN CHEMIN VERS LE PATIENT

Dr Charles Jousselin, Dr Gérard Ostermann, Odile Jacob Les deux auteurs bien connus pour leur culture et leur expérience de l’hypnose nous proposent un livre passionnant sur un sujet difficile. L’ouvrage comprend de nombreux petits chapitres qui amènent le praticien à se poser des questions au lieu d’appliquer des techniques toutes faites. Un livre à la fois complexe, subtil et simple, autant destiné aux patients qu’aux praticiens pour améliorer leur pratique et mieux travailler avec les personnes prisonnières du monde de la douleur. Une vraie réussite !

ITINÉRAIRES HYPNOTIQUES

Gérard Fitoussi, Satas. Quelle bonne idée a eue Gérard Fitoussi (président de l’European Society of Hypnosis) de reprendre les interviews réalisées pour la revue « Hypnose & Thérapies brèves » avec 34 praticiens qui sont, depuis quarante ans, au coeur de l’aventure de l’hypnose en France et dans le monde. Nous bénéficions dans ce livre de l’intégralité du texte des interviews qui nous font comprendre les itinéraires singuliers de ces praticiens. A lire pendant les vacances : reposant et instructif.

CAS PRATIQUES EN HYPNOSE GÉRIATRIQUE

Sous la direction de Marie Floccia, Dunod Marie Floccia, médecin gériatre et algologue, PH et cheffe de service Douleur et médecine intégrative au CHU de Bordeaux, nous décrit avec 14 collègues l’intérêt de la pratique de l’hypnose en gériatrie. Un livre pratique, bien informé et pédagogique. Espérons que sa lecture permettra de nouvelles initiatives dans cette prise en charge essentielle pour que le soin garde son sens dans l’avenir de notre société.

HYPNOSE MÉDICALE DE LA PERSONNE ÂGÉE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Sous la direction de Geneviève Perennou et Serge Sirvain, Dunod De nombreux auteurs nous transmettent leur expérience de l’hypnose dans les soins donnés aux personnes âgées. Ce livre est riche et intelligemment construit, il inclut aussi bien les aspects théoriques (psychologie du sujet âgé, neurosciences, théorie polyvagale, systémique et alliance thérapeutique) que les aspects pratiques en développant des boîtes à outils adaptées aux différentes situations cliniques. Dans sa préface, Boris Cyrulnik nous indique que ce livre « clair et illustré avec humour nous enseigne à utiliser ce potentiel d’hypnose pour le bienfait de tous ».

https://amzn.to/3EsuUOI

https://amzn.to/3EsuUOI

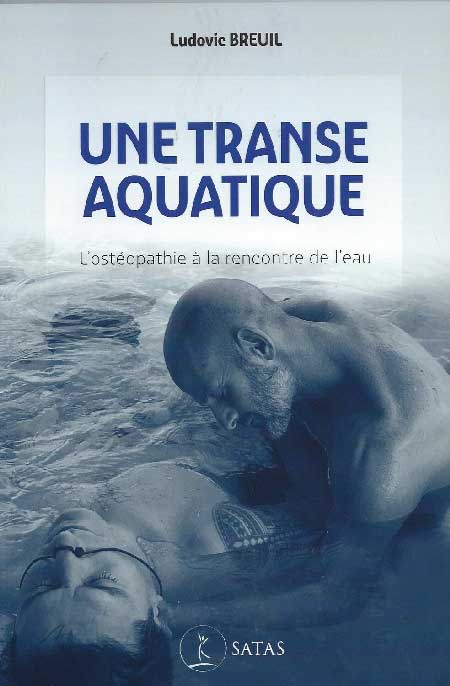

UNE TRANSE AQUATIQUE : L’OSTÉOPATHIE À LA RENCONTRE DE L’EAU

Ludovic Breuil, Satas L’auteur, ostéopathe, vit et pratique sur l’île de La Réunion, enseigne auprès de différentes institutions. Il nous a fait partager avec brio son expérience au Forum de la CFHTB en mai 2024 à Bordeaux. Chacun pourra tirer bénéfice de cette lecture qui présente une vision holistique de l’être humain. Il nous fait découvrir le rôle de l’eau dans la voie du toucher pour que chaque corps puisse retrouver sa créativité et se remettre en mouvement. A lire absolument si vous faites un séjour au bord de la mer !

https://amzn.to/3ElQEfe

https://amzn.to/3ElQEfe

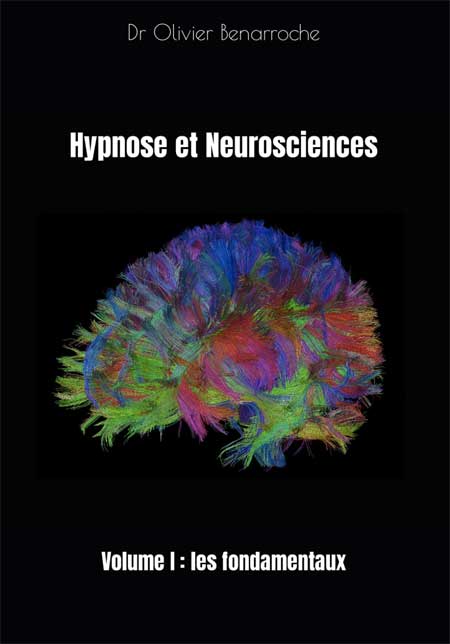

HYPNOSE ET NEUROSCIENCES

Olivier Benarroche, OB1 Editions Cet ouvrage aborde les avancées des neurosciences, nous permettant de mieux comprendre les fonctionnements cérébraux en lien avec la conscience, et les modifications liées à l’utilisation de l’hypnose. Ce livre confirme les soubassements neuroscientifiques du travail avec l’hypnose et ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le développement de thérapies intégrant cette dimension novatrice de la conscience incarnée.

https://amzn.to/3Emx16O

https://amzn.to/3Emx16O

Commandez la Revue Hypnose & Thérapies brèves n°74 version Papier

N°74 : Août / Sept. / Octobre 2024

La puissance thérapeutique de la relation humaine

Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°74 :

Si la prise en compte du corps relationnel est au centre des changements en thérapie, cela implique pour le thérapeute d’être attentif au contexte relationnel favorisant les processus dissociatifs. Et pour favoriser les processus de réassociation, le thérapeute doit être en capacité de modifier les interactions qui entretiennent le problème.

. Nathalie Koralnik, dans un texte clair et pédagogique, nous montre comment la prescription du symptôme permet à des parents consultant pour des problèmes récurrents, avec une escalade symétrique de disputes et de crises, de retrouver une relation éducative positive, les parents pouvant s’investir dans un rôle de co-thérapeutes. L’approche stratégique, lorsqu’elle est pensée de manière coopérative, est vraiment un outil de choix pour sortir des impasses relationnelles.

. Delphine Le Gris nous parle de Mélanie, une jeune femme en grande souffrance après une rupture sentimentale où la relation de couple était depuis longtemps perçue comme maltraitante. En s’immergeant dans l’histoire de sa patiente, l’image de la mer et de l’eau est apparue, avec des vagues réparatrices permettant de retrouver les ressources enfuies et de rendre possible l’oubli des relations difficiles emportées au large. Nous voyons ainsi l’importance pour le thérapeute de se connecter à l’histoire racontée par le sujet pour ouvrir un imaginaire partagé, dans lequel la vie relationnelle va reprendre sa place.

. Michel Dumas évoque l’histoire de Stéphanie, confrontée à la déliquescence de la relation avec son mari qui, le plus souvent, met en scène sa tristesse et se réfugie devant son téléviseur. Elle ne parvient pas à aborder avec son conjoint cette situation où elle se sent de moins en moins aimée, car elle a peur d’un conflit qui provoquerait les conséquences qu’elle redoute. Après un recadrage : « si tu fais l’agneau, tu trouveras le loup qui te mangera », le thérapeute prescrit trois tâches stratégiques possibles pour sortir de ce cercle vicieux relationnel.

. Jérémie Roos nous raconte comment la situation bloquée de Zohra, attaquée par un chien, a pu évoluer grâce au sous-main de son bureau utilisé comme une scène imaginaire. Celle-ci permettra l’émergence de nouvelles formes relationnelles, ouvrant de nouveaux possibles grâce au soutien de la relation thérapeutique.

. Gérard Ostermann nous présente la synthèse effectuée par, Michel Ruel, à partir du travail de la CFHTB, sur l’utilisation de l’hypnose pour faire face à la souffrance au travail. Il rappelle l’importance de différencier le pré-effondrement de l’effondrement dans ces prises en charge. L’illustration clinique de la situation inquiétante d’un cadre d’entreprise subissant un début de désocialisation met en évidence l’intérêt du travail avec les métaphores pour retrouver des objectifs atteignables.

. Morgane Monnier, quant à elle, nous présente l’intérêt de l’hypnose et des thérapies brèves pour améliorer les prises en charge en psychomotricité.Dans le dossier thématique « Thérapie et relation ».

. Géraldine Garon et Solen Montanari mettent en lumière la puissance thérapeutique de la relation humaine lorsque le thérapeute et le patient entrent dans un processus de co-construction par un travail de questionnement permettant l’émergence d’un imaginaire partagé. Elles montrent, à travers les situations de Lou (qui se plaint de tics) et de Mathilde (présentant un excès de poids), comment l’externalisation nourrit le processus thérapeutique en favorisant l’accordage. Cet article décrit très bien l’apport de la TLMR à la mobilisation des ressources et au repositionnement du sujet. .

A partir de trois situations cliniques, Charlotte Thouvenot décrit avec précision l’importance de la carte du remembering pour retrouver une relation vivante et faire l’expérience de l’estime de soi.

. Olivier de Palézieux développe une meilleure compréhension du concept d’empathie, au centre de la relation. Pour cela, il en décrit l’historique et les variations de sens. Il illustre l’intérêt de sa réflexion à propos du cas de Lucas présentant un TSA (trouble du spectre autistique).

Vous retrouverez la chronique de Sophie Cohen sur une première consultation autour de la détresse conjugale et des réseaux sociaux, celle de Sylvie Le Pelletier-Beaufond « Passer les portes secrètes et apaiser les craintes ». Tandis que Stefano Colombo et Muhuc vous feront découvrir ce qui peut se cacher derrière la « peur du conflit ».

. Livres en bouche du mois.

La puissance thérapeutique de la relation humaine

Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°74 :

Si la prise en compte du corps relationnel est au centre des changements en thérapie, cela implique pour le thérapeute d’être attentif au contexte relationnel favorisant les processus dissociatifs. Et pour favoriser les processus de réassociation, le thérapeute doit être en capacité de modifier les interactions qui entretiennent le problème.

. Nathalie Koralnik, dans un texte clair et pédagogique, nous montre comment la prescription du symptôme permet à des parents consultant pour des problèmes récurrents, avec une escalade symétrique de disputes et de crises, de retrouver une relation éducative positive, les parents pouvant s’investir dans un rôle de co-thérapeutes. L’approche stratégique, lorsqu’elle est pensée de manière coopérative, est vraiment un outil de choix pour sortir des impasses relationnelles.

. Delphine Le Gris nous parle de Mélanie, une jeune femme en grande souffrance après une rupture sentimentale où la relation de couple était depuis longtemps perçue comme maltraitante. En s’immergeant dans l’histoire de sa patiente, l’image de la mer et de l’eau est apparue, avec des vagues réparatrices permettant de retrouver les ressources enfuies et de rendre possible l’oubli des relations difficiles emportées au large. Nous voyons ainsi l’importance pour le thérapeute de se connecter à l’histoire racontée par le sujet pour ouvrir un imaginaire partagé, dans lequel la vie relationnelle va reprendre sa place.

. Michel Dumas évoque l’histoire de Stéphanie, confrontée à la déliquescence de la relation avec son mari qui, le plus souvent, met en scène sa tristesse et se réfugie devant son téléviseur. Elle ne parvient pas à aborder avec son conjoint cette situation où elle se sent de moins en moins aimée, car elle a peur d’un conflit qui provoquerait les conséquences qu’elle redoute. Après un recadrage : « si tu fais l’agneau, tu trouveras le loup qui te mangera », le thérapeute prescrit trois tâches stratégiques possibles pour sortir de ce cercle vicieux relationnel.

. Jérémie Roos nous raconte comment la situation bloquée de Zohra, attaquée par un chien, a pu évoluer grâce au sous-main de son bureau utilisé comme une scène imaginaire. Celle-ci permettra l’émergence de nouvelles formes relationnelles, ouvrant de nouveaux possibles grâce au soutien de la relation thérapeutique.

. Gérard Ostermann nous présente la synthèse effectuée par, Michel Ruel, à partir du travail de la CFHTB, sur l’utilisation de l’hypnose pour faire face à la souffrance au travail. Il rappelle l’importance de différencier le pré-effondrement de l’effondrement dans ces prises en charge. L’illustration clinique de la situation inquiétante d’un cadre d’entreprise subissant un début de désocialisation met en évidence l’intérêt du travail avec les métaphores pour retrouver des objectifs atteignables.

. Morgane Monnier, quant à elle, nous présente l’intérêt de l’hypnose et des thérapies brèves pour améliorer les prises en charge en psychomotricité.Dans le dossier thématique « Thérapie et relation ».

. Géraldine Garon et Solen Montanari mettent en lumière la puissance thérapeutique de la relation humaine lorsque le thérapeute et le patient entrent dans un processus de co-construction par un travail de questionnement permettant l’émergence d’un imaginaire partagé. Elles montrent, à travers les situations de Lou (qui se plaint de tics) et de Mathilde (présentant un excès de poids), comment l’externalisation nourrit le processus thérapeutique en favorisant l’accordage. Cet article décrit très bien l’apport de la TLMR à la mobilisation des ressources et au repositionnement du sujet. .

A partir de trois situations cliniques, Charlotte Thouvenot décrit avec précision l’importance de la carte du remembering pour retrouver une relation vivante et faire l’expérience de l’estime de soi.

. Olivier de Palézieux développe une meilleure compréhension du concept d’empathie, au centre de la relation. Pour cela, il en décrit l’historique et les variations de sens. Il illustre l’intérêt de sa réflexion à propos du cas de Lucas présentant un TSA (trouble du spectre autistique).

Vous retrouverez la chronique de Sophie Cohen sur une première consultation autour de la détresse conjugale et des réseaux sociaux, celle de Sylvie Le Pelletier-Beaufond « Passer les portes secrètes et apaiser les craintes ». Tandis que Stefano Colombo et Muhuc vous feront découvrir ce qui peut se cacher derrière la « peur du conflit ».

. Livres en bouche du mois.

Livres en bouche. Comptes de la Revue Hypnose et Thérapies Brèves 74.

Livres en bouche. Comptes de la Revue Hypnose et Thérapies Brèves 74.